作为上诉人女方JJ的代理律师,当我第一次接过她装满证据的行李箱时,13 年婚姻的沉重与委屈几乎要从那些泛黄的票据、破碎的聊天记录里溢出来。

从一审判决对女方婚内付出的漠视,到二审法院依法改判,这场离婚后财产纠纷的翻盘,不仅是法律逻辑的胜利,更藏着婚姻案件中女性权益保障的关键密码。

01

案情困局:一审的三重疏漏与女方的绝境

女方JJ与男方MM的 13 年婚姻,是一场 “单向付出” 的悲剧。

2008 年结婚后,MM长期异地且隐瞒个人情况,婚生子出生后 0-11 岁的抚养责任全由JJ独自承担,她不仅带着孩子在两地之间奔波,更独自筹措资金购置首套住房并承担装修。

然而 2021 年协议离婚后,MM却突然起诉要求分割财产,一审法院作出的判决让JJ陷入绝境:

其一,对女方 230 余万元的婚内开支视而不见。

JJ提交的初步证据显示,13 年间她为儿子支出教育医疗费 55 万余元、为男方支付生活费近 10 万元、承担家庭开支 153 万余元(含首套房 42 万元出资),但一审未对这些资金流向进行实质性审查。

其二,忽视MM的过错证据。

JJ持有MM书写的《承诺书》《保证书》,其中明确记载其出轨、家暴事实及 “净身出户” 的承诺,同时附有开房记录、家暴等佐证,但一审仅笼统认定MM为过错方,未在财产分割中体现倾斜。

其三,错误分割已约定财产。

离婚协议明确首套房屋归JJ与婚生子共有,JJ售房后购置新房并公证赠与儿子,一审却以 “损害婚生子权益” 为由重新分割售房款,混淆了 “赠与履行” 与 “财产侵害” 的界限。

接手案件时,JJ的情绪几近崩溃:“我以为把家撑起来就能换来尊重,没想到最后连付出都成了笑话。” 作为女律师,我深知这场诉讼对她而言不仅是财产之争,更是对 13 年付出的正名之战。

02

二审破局:证据整合与法律逻辑的双重发力

针对一审疏漏,我们确立了 “以付出量化为基础、以过错证据为核心” 的二审代理思路,通过三类新证据的精准呈现实现突破。

1. 231 万开支明细:让 “隐形付出” 显性化

婚姻中女性的家务劳动、育儿投入常因 “无对价” 被忽视,而JJ的特殊之处在于保留了大量支付凭证。

我们耗时两周,逐笔核对JJ 8 张银行卡 2008-2020 年的交易流水,将 2311980.26 元开支拆解为六大类并形成可视化表格:

a.子女教育医疗 296901.26 元(含幼儿园至小学的学费、哮喘治疗费用);

b.男方个人开支 165097 元(含MM的手机费、车贷还款);

c.首套房购置及装修 62 万元(其中JJ公积金提取 13 万、借款 19 万);

d.日常家庭开支 130 万元(细化至每月食材采购、水电缴费)。

更关键的是,我们将开支与MM的收入进行对比:MM婚后年均分红及工资约 15 万元,却仅向家庭转账不足 8 万元,而JJ作为公务员,月工资虽固定,但通过兼职补贴家庭开支的事实有银行流水佐证。

这份明细彻底打破了MM“女方无额外收入却大额开支不合常理” 的抗辩,直观证明JJ是家庭经济的主要支撑者。

2.《承诺书》的证据效力:过错认定的 “铁证”

MM 2019 年书写的《承诺书》载明:“本人因多次出轨、家暴,自愿净身出户,所有财产归女方及儿子所有”,下方附有其签字及指印。一审中该证据未被充分重视,二审中我们从三方面强化其效力:

一是关联性补强。将《承诺书》与JJ提交的 2018-2020 年开房记录(共 17 次)、2020 年家暴报警回执、婚生子 “爸爸打妈妈” 的书面陈述形成证据链,证明《承诺书》并非一时冲动之作,而是对长期过错行为的确认。

二是法律定性明确。援引《民法典》第一千零八十七条 “离婚时,夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成的,由人民法院根据财产的具体情况,按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决”,主张《承诺书》虽不直接产生 “净身出户” 的效力,但应作为财产分割倾斜的核心依据。

三是过错影响量化。结合MM从未支付抚养费、离婚后仍占用车辆且有大量违章的事实,论证其过错不仅限于婚姻存续期,更持续侵害女方及子女权益。

3. 财产流向追踪:戳破 “个人财产购房” 谎言

MM主张商铺系用其婚前股金购置,一审予以采信。

我们通过追踪 927284.92 元股权赎回款的流向发现:

MM 2020 年 12 月将款项转入买吉星账户后,双方存在多次相互转账,最终JJ用该账户资金支付商铺首付 552420 元及税费 30617.44 元,且JJ离婚后独自偿还贷款 220500 元。

更重要的是,我们调取了商铺购房合同及付款凭证,证明JJ通过个人银行卡支付的 32 万元未被一审认定。

据此,我们主张该商铺资金来源包含夫妻共同财产,且买实际出资占比更高,不应全额判归MM。

03

改判背后: 女律师的专业素养与共情力量

二审法院最终采纳了我们的核心代理意见,作出关键改判:

a.撤销一审对首套房售房款的分割,认定该款项应归婚生子所有;

b.确认剩余 265000 元股金及银行存款归买所有;

c.别克车归MM所有(JJ自愿放弃)。

这场翻盘的背后,离不开我们作为代理律师尤其是女性律师在婚姻案件中的独特优势:

1. 细节把控:于流水间见真相

婚姻案件的关键往往藏在 “碎片化证据” 中。

男性律师可能忽略的育儿支出票据、物业费缴费记录,恰恰是证明女方付出的核心凭证。

我们在梳理银行流水时,发现JJ 2015 年为儿子支付哮喘住院费的票据与MM当日的开房记录在时间上重合,这种细节对比让法官直观感受到双方对家庭责任的差异承担,成为说服法官的重要细节。

2. 共情能力:从 “代理案件” 到 “理解人生”

第一次会见时,JJ反复提及 “13 年青春喂了狗”,但情绪激动下无法清晰陈述财产线索。

我没有急于追问证据,而是先倾听她的育儿经历,在共情中引导她回忆开支细节:“孩子 4 岁转学那年,是不是为了择校费找你哥哥借过钱?”

这种共情式沟通不仅让她敞开心扉,更帮助我们补全了 19 万元借款的关键证据(其哥哥的银行转账记录)。

3. 逻辑整合:让 “情理法” 形成闭环

婚姻案件的裁判不仅要合法,更要合情。

我们将 “231 万开支”“过错承诺书”“子女利益” 三大核心要素串联成逻辑链:

女方长期承担家庭责任→男方存在严重过错且承诺放弃财产→财产分割应优先保障女方及子女权益。

这种整合既回应了法律规定,又契合公众对 “公平正义” 的朴素认知,最终获得法院认可。

04

写给女性的婚姻启示:清醒与勇气缺一不可

JJ的案例不是个例,它折射出无数女性在婚姻中的困境:以 “付出” 换取 “安稳” 的幻想、对过错行为的一再容忍、证据意识的缺失。

作为长期处理婚姻案件的女律师,我想分享三点感悟:

1. 保持清醒认知:付出要 “留痕”,底线要明确

婚姻中的付出从来不是 “理所当然”,无论是大额资产购置还是日常育儿开支,都应留存凭证:银行转账注明 “子女学费”“房贷还款”,重要承诺要求书面确认,遭遇家暴或出轨立即报警、固定证据。

买吉星的幸运在于保留了流水票据,而更多女性因 “不好意思要凭证”“觉得伤感情”,最终在财产分割中陷入被动。

2. 学会识别 “渣男”:细节见品性,责任看行动

MM的伪装始于婚前(隐瞒学历、工作),显于婚后(长期异地、拒绝承担育儿责任)。

识别这类男性的核心不是看甜言蜜语,而是看他是否愿意为家庭投入时间、金钱与精力,从不主动关心子女成长、对家庭开支推诿扯皮、存在暴力或出轨倾向的,无论如何承诺,都应及时止损。

3. 拥有脱离勇气:及时止损不是输,而是新生

JJ在遭遇家暴后曾隐忍多年,直到离婚后被起诉才奋起维权。

事实上,《民法典》为女性提供了充分的法律保障:遭受家暴可申请人身安全保护令,过错方在财产分割中可少分或不分,抚育子女较多的一方可请求补偿。

当婚姻成为痛苦的牢笼,果断脱离并借助法律维权,才是对自己和子女最大的负责。

二审判决生效那天,JJ给我发来信息:“终于可以放下过去,好好陪儿子生活了。” 这份释然让我更加坚信:女律师的价值不仅在于打赢官司,更在于用专业与温暖,帮助更多女性在婚姻的废墟上重建人生。而女性真正的强大,从来不是能忍受多少委屈,而是在认清真相后,依然有勇气选择离开与重生。

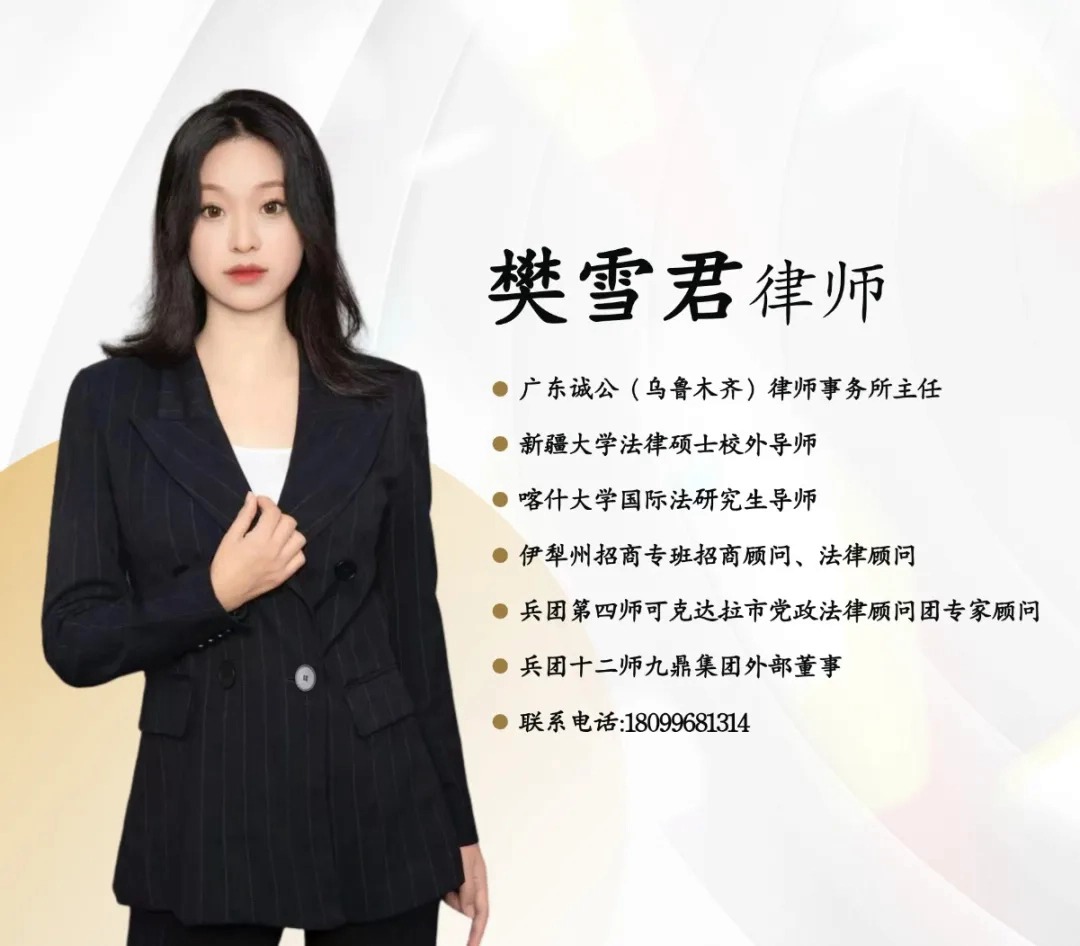

律 师 简 介